嗨,大家好,我是大衛醫生!在現代忙碌的生活中,我們都渴望活出健康與喜樂,但卻總被工作和壓力牽著走,難以真正踏出改變的第一步。其實,這個痛點不只關乎身體健康,也攸關我們的心靈和信仰層面。從我個人的減重經驗開始,我想和你分享一條「活出健康、享受生活」的旅程,並進一步談到一個更深層的問題:上帝真的希望我們快樂嗎?

在這篇長文中,我將依序探討以下主題:

- 我個人的健康故事:如何在忙碌生活中找到改變契機?

- 現代四大疾病威脅與醫療局限

- 為什麼我們總是這麼累?打破疲勞惡性循環的關鍵

- 飲食篇:原型食物、211餐盤、168斷食與其他小秘訣

- 運動篇:有氧運動(Zone 2)、HIIT、高強度重訓的重要性

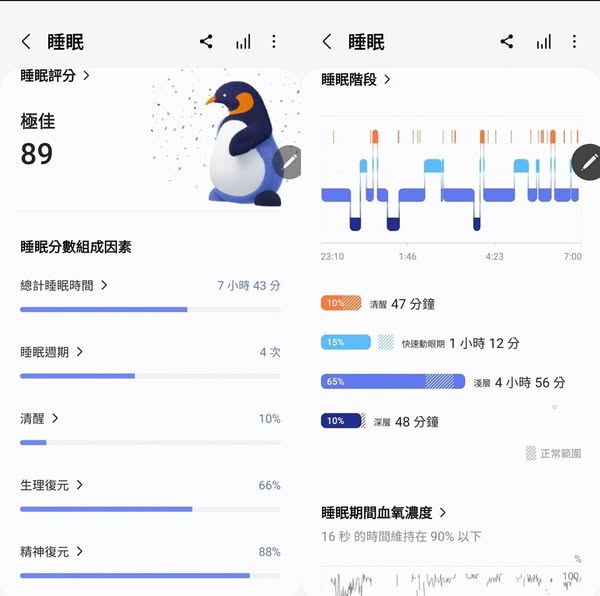

- 睡眠篇:睡眠對健康和情緒的深遠影響

- 信仰篇:上帝是否希望我們快樂?福音如何開啟真正的健康與喜樂?

讓我們一起從身體到靈魂,從科學到屬靈層面,深入探索如何活出健康,並以上帝為樂!

一、如何在忙碌生活中找到改變健康的契機?——我的個人故事

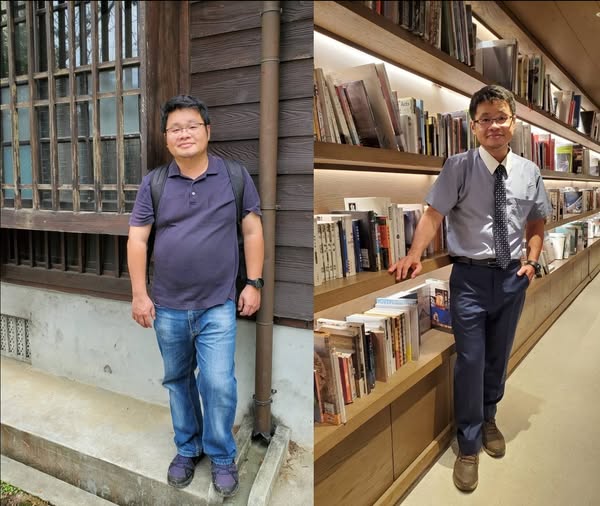

1. 從「胖子」到健康追求者

其實我自小就屬於胖子行列,幾乎年年都在許「新年新希望」,希望能減十公斤,結果總是以失敗告終。嘗試過無數方法,也翻閱許多研究,依然看不到理想成效。真正的轉捩點,發生在2022年初:一位主管在公開場合(出於關心)批評我「太胖」,建議我該減肥。當下雖覺得被冒犯,卻也意識到,或許這是一個契機。

於是,我從調整飲食、運動和睡眠開始,一步步重拾健康。結果不僅僅是體重下降20公斤,更大收穫在於我重獲精神與活力,每天感覺精力滿滿,對生活有了新的掌握感!

2. 靠「膚淺理由」也能啟動深層改變

許多人在改變健康習慣時,起初的動機往往不「高尚」,可能只是一句玩笑或某人無心的評論。這種「膚淺理由」雖然聽起來不偉大,卻常常非常真實而有力。正如很多媽媽被孩子說「胖」後忽然覺醒,或我被主管點醒後毅然決定減重——只要能驅動行動,就值得珍惜。

3. 調整飲食習慣:原型食物的力量

減重過程中,我學會「與食物建立健康關係」。我開始選擇未經高度加工的原型食物,例如地瓜、根莖類、新鮮蔬果,也逐漸遠離垃圾食物。結果令我驚喜:高糖、高油食物對我的吸引力開始降低,若偶爾喝了高糖飲料,反而出現血糖波動的「糖暈」現象,身體用暈眩提醒我「不想再回到過去」。這種自然的*「正向循環」*讓我更堅定繼續健康飲食。

二、現代四大疾病威脅:生活中的健康危機

1. 醫學的局限:慢性病與老化的挑戰

身為醫師,我深刻體會到:現代醫療在「急性疾病」上非常強大,但對於「預防慢性疾病與老化」依然力有未逮。許多人五六十歲就飽受中風、心肌梗塞或其他慢性疾病之苦,晚年生活品質大打折扣,甚至長期臥床。這絕非我們所嚮往的晚年。

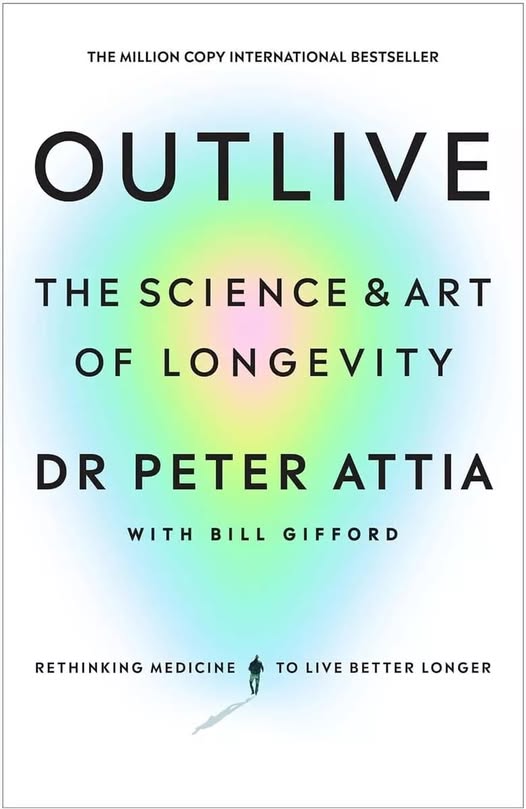

2. 《Outlive》:預防醫學的未來

外科醫師Peter Attia在《Outlive》一書提出,現代人的「四大敵人」:心血管疾病、癌症、神經退化疾病和糖尿病,是影響我們生命品質的關鍵。我們的目標不只是「延長壽命」,更在於「提升健康跨度」,讓我們在高齡時依然能保持良好行動力與生活品質。

3. 代謝健康的重要性

Attia強調,許多慢性病都與代謝異常(特別是胰島素阻抗、血糖波動)息息相關。改善代謝最直接的方式,就從飲食、運動與睡眠三個面向下手。這也是我後續分享的核心。

三、為什麼現代人總是這麼累?疲勞惡性循環的根源

1. 疲勞:「看不見」的健康殺手

你是否感覺每天機器般地完成公事,卻愈來愈疲憊、頭腦混沌?疲勞是一種沒有明確診斷標準的狀態,往往被忽略。醫療體系常聚焦於「確診後再治療」,對「慢性疲勞」只能提供有限幫助。

2. 咖啡因與社群壓力的雙重陷阱

不少人依賴咖啡、提神飲料提振精神,殊不知這是「借用未來的能量」,需要加倍償還。再加上社交媒體文化,大家都表現「能量滿滿」,讓我們更加羞於承認疲憊,只好用不健康飲食或熬夜看影片來「犒賞」自己,最終形成惡性循環。

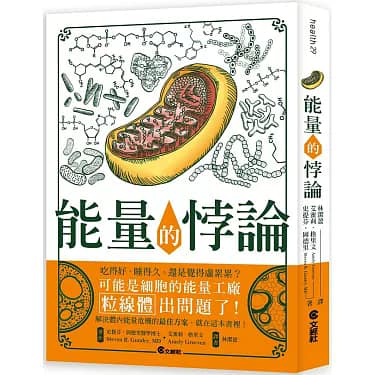

3. 《能量悖論》:高能量唾手可得,卻更疲憊不堪

心臟外科醫師Steve Gundry在《能量悖論》指出,現代社會高糖、高油、加工食品充斥,能量一時「爆量」,卻造成慢性發炎與粒線體功能下降,使我們長期處於低能量狀態。要擺脫這種窘境,必須從根本的生活方式進行調整。

四、打破惡性循環:改變基因表現的三大支柱

1. 雖然基因不能改變,但生活方式可以

我們每個人都有先天基因,也面臨空氣污染、環境毒素等外在變數。然而,像我本身帶有糖尿病遺傳,卻透過飲食、運動、睡眠三大支柱成功逆轉糖化血色素,從6.2降到5.4,脫離糖尿病前期。在基因無法改變的前提下,生活方式改變卻可能顛覆未來。

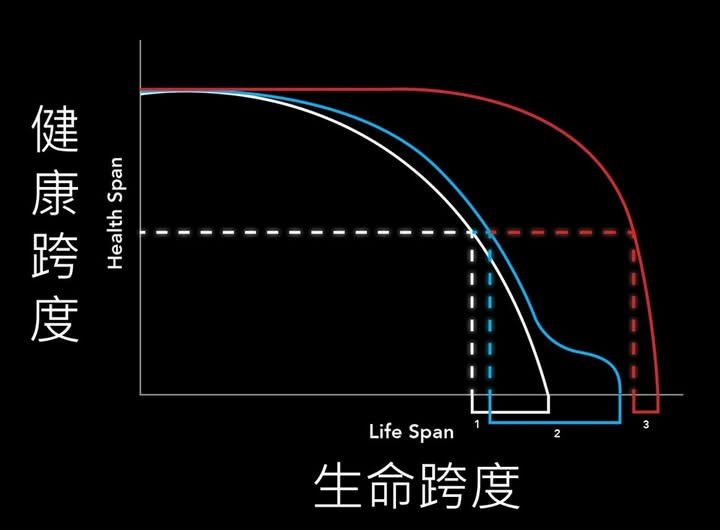

2. 「健康跨度」:不只要長壽,更要高品質生活

醫師Peter Attia在《Outlive》中強調,我們不要只追求「延命」,而是維持高水平健康到人生最後。像有些人雖延長壽命卻長期臥床,只能算是「延長疾苦」。我們的目標應是在老年依然能做自己想做的事,不用被慢性病綑綁。

![]() 目標是延長「健康跨度」

目標是延長「健康跨度」

《Outlive》的作者 Peter Attia 提出了「健康跨度」的概念,強調的不只是長壽,而是如何在老年時依然保持高品質的生活。上面的圖表展示了三種健康與壽命的曲線:

白色曲線:代表古代人,隨著年齡增長,健康逐漸下降。

藍色曲線:代表現代醫學的延壽效果,但往往是以低生活品質延長壽命,例如長期臥床。

紅色曲線:我們追求的目標!通過健康的生活方式,保持高水平的健康,直到生命的最後一刻。這樣,我們就能活到老、做到老,充分享受人生,陪伴家人,追求夢想

3. 三大健康基石:飲食、運動、睡眠

在接下來的分享中,我會具體談談這三大基石如何幫助我們重獲健康。它們彼此緊密交織,構成身心靈健全的「內在環境」。

五、飲食篇:從原型食物到211餐盤,再到168斷食

1. 遠離「無意識飲食」

大多數人忙碌又壓力大,很難好好規劃三餐,「想到什麼就吃什麼」,加上隨手可得的高糖、高油、精緻加工食品,往往使血糖劇烈波動、胰島素負擔增加,造成慢性發炎。這些都讓身體陷入「疲勞收割機」的深淵。

2. 原型食物:回歸上帝創造的初衷

原型食物是指那些未經大量加工、在自然界就存在的食材。例如:

- 蔬菜、水果、根莖類

- 未加工的肉類或魚類

- 堅果、全穀類

它們富含膳食纖維、植化素與高品質蛋白質,能夠安定血糖、減少發炎,調節我們的代謝。上帝設計這些食物,正是為了讓我們擁有更好的健康基礎。

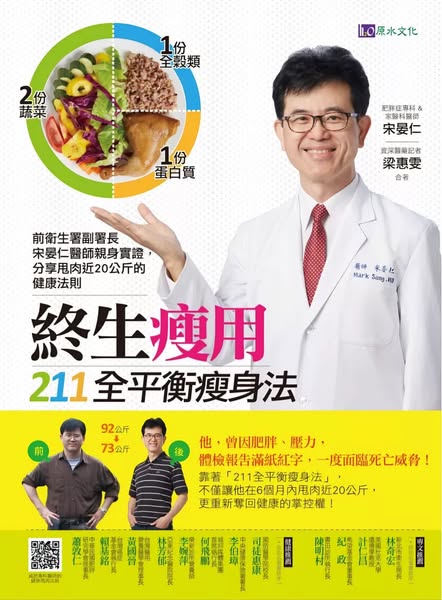

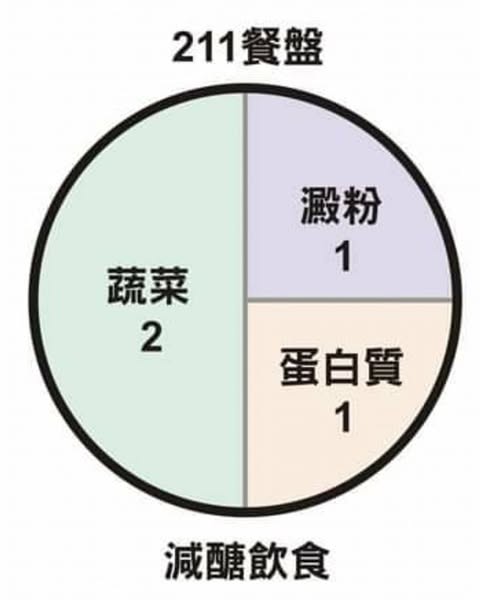

3. 211餐盤法:健康飲食的黃金比例

由宋晏仁醫師推廣的211餐盤,是簡單易行的飲食分配策略:

- 一半蔬菜(約50%):多種顏色、富含纖維。

- 四分之一優質蛋白質(約25%):魚、蛋、豆類或瘦肉。

- 四分之一優質澱粉(約25%):糙米、地瓜、全麥或其他原型澱粉。

進食順序也很重要:

- 先喝水500cc

- 先吃蛋白質穩定血糖

- 接著吃蔬菜

- 最後再吃澱粉與水果(天然糖果,量要有限)

這樣做可以減少血糖忽高忽低,減輕胰島素的負擔,幫助身體在日常餐桌上慢慢恢復健康。

4. 168斷食:給粒線體休息的「時間管理」

168斷食代表一天24小時中,有16小時「斷食」,8小時「進食」。我習慣中午12點到晚上8點吃東西,早餐省略,讓身體和粒線體有足夠時間休息、修復。在這個過程中:

- 粒線體能集中清除自由基

- 身體啟動「燃脂模式」,分解脂肪產生酮體

- 斷食若延長到18-24小時,還能啟動細胞自噬機制,清除老化細胞

建議做法:

- 從三餐定時開始,不要隨意零食

- 漸進縮短進食時段到8小時

- 搭配原型食物和211餐盤才能事半功倍

5. 飲食小秘訣:飽足感與享受感並存

- 減重一定要吃飽:若挨餓,反而會零食不斷,造成血糖大起大落。

- 三餐以外不要輕易進食:避免胰島素持續分泌。

- 找到自己享受的模式:我常以地瓜、堅果或90%以上黑巧克力作為健康又享受的小確幸。

- 減碳水就要補水:每日2000-3000cc水量,避免脫水。

- 對高糖高油的「碳水化合物」保持警覺:糖暈經驗讓我學到「糖毒」對身體的嚴重傷害。

六、運動篇:打破健康瓶頸的最強助力

1. 運動——最划算的「健康處方」

研究顯示,每運動1小時,可延長健康壽命3.6小時,相當於360%投資報酬率!不要再說「沒時間運動」,其實不運動才更浪費時間。運動能:

- 增進新陳代謝

- 改善粒線體健康

- 降低糖尿病、心血管疾病和癌症風險

2. 三大運動類型:有氧、HIIT、重量訓練

- 有氧運動(Zone 2)

- 保持心率約最大心率的60~75%,透過「語言測試」判定:能邊運動邊說話但略感氣喘。

- 一週2-4次,每次30-60分鐘,穩定提升心肺與粒線體功能。

- 可以跑步、快走、爬樓梯或騎腳踏車等。

- 高強度間歇訓練(HIIT)

- 在短時間內衝刺到最大心率80%以上,然後休息再衝刺。

- 能顯著提升最大攝氧量(VO₂ Max),與壽命密切相關。

- 一週1-2次即可,注意避免過度訓練及受傷。

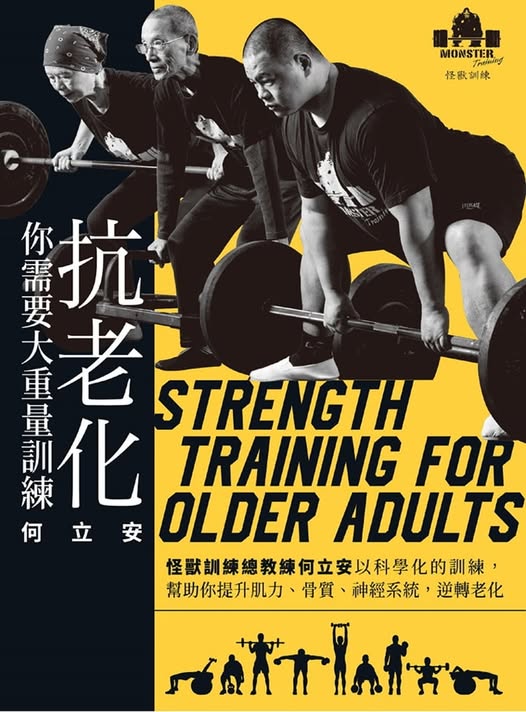

- 重量訓練

- 強化肌肉、骨骼與神經系統,並延緩老化退化。

- 建議從自由重量訓練(啞鈴、槓鈴)開始,或找教練協助。

- 何立安博士在《抗老化:你需要大重量訓練》指出,重量訓練能讓我們在晚年依然保持活動力。

七、睡眠篇:被忽略的「健康仙丹」

1. 睡眠不是浪費時間,而是身心修復的關鍵

許多人以為睡眠會浪費寶貴時間,但它其實扮演三大功能:

- 清除大腦代謝廢棄物

- 調節免疫系統

- 處理與消化情緒

此外,睡眠能修復粒線體並清除自由基,大幅減少老化速度,提高免疫力與精神狀態。睡眠不足不僅增加慢性病風險,甚至提高死亡率。

2. 如何改善睡眠品質?

- 避免藍光:睡前三小時遠離3C產品,白天多曬太陽以調節生理時鐘。

- 營造良好睡眠環境:確保房間足夠黑暗且溫度舒適。

- 調整飲食與作息:睡前兩小時不進食或劇烈運動;午睡30分鐘以內。

- 固定作息:每天同一時間睡、起床,建立身體穩定的節奏。

- 適度營養補充:如鎂離子、維他命D等,有助放鬆神經和維持褪黑激素正常分泌。

3. 用科技檢視睡眠

現在不少智慧手環或手錶,可監測入睡時間、夜間醒來次數、睡眠效率。「可視化」讓我們更精準知道哪裡需要調整,逐步邁向一夜好眠。

八、信仰篇:上帝真的希望我們快樂嗎?

1. 從心態到信仰:健康生活不在於努力,而在於享受

很多人說:「知道要吃原型食物、多運動、早睡,但就是做不到!」一大原因是:我們把健康當作任務,而不是生活的享受。若能在心態上轉變,把這些好習慣視為與家人共享、與自己身體和諧共處的過程,我們才能更持久,也能更真實地體會到喜樂。

2. 上帝的心意:祂希望我們身心靈都快樂

有人疑惑:「上帝真的希望我快樂嗎?那為何苦難這麼多?」

但聖經從創世記就表明:上帝造人時說「甚好」,將美好的事物賜給我們,目的就是要我們享受祂的創造、更享受與祂的關係。受苦與規範並非為了折磨或剝奪,反而是要我們遠離那些真正會傷害我們的東西。

3. 為什麼我們常被短暫快樂蒙蔽?

C.S. Lewis曾說:「我們的慾望不是太強,而是太弱;上帝要賜我們『在海邊度假』的至樂,我們卻因看不見那美好,只滿足於『在貧民窟裡玩泥巴』。」

垃圾食物、高糖飲料或罪中之樂,都像是短暫的泥巴,會蒙蔽我們看見上帝在海邊預備的極大豐盛。若只追逐眼前的小確幸,容易錯失永恆的真正喜樂。

4. 耶穌基督的犧牲:讓我們看見真正的快樂

上帝不但要我們快樂,更藉著耶穌的降世、受死與復活,打開了通往「永恆之樂」的道路。基督拋下天上榮耀,只為帶我們回到上帝身邊。這份犧牲讓我們看見,短暫的樂子比不上在耶穌裡得著的永恆滿足。

保羅在《腓立比書》3:7-8寫道:

「只是我先前以為於我有益的,我現在因基督都當作有損的。不但如此,我也將萬事當作有損的,因我以認識我主基督耶穌為至寶。」

當我們以認識基督為至寶,追求祂所賜的健康與喜樂,便能擺脫那些會毀壞身心的短暫享樂。

九、結語:活出健康,榮耀上帝,並以上帝為樂

《西敏小要理問答》第一問:人的首要目的是什麼?

答:人的首要目的是榮耀上帝,並永遠以祂為樂。

當我們恢復健康的身體與正確的心靈態度,不僅能更好地享受上帝的恩典,也能在工作、家庭、社群中煥發真正的活力與喜樂。這些日常習慣——飲食、運動、睡眠,其實是上帝早已放在創造秩序中的恩典。我們只需要*「回到設計的初衷」*,相信福音,並回歸健康的節奏,就能體驗「身心靈三合一」的滿足。

願這篇長文能夠激發你更多思考與行動。

- 若你想開始減重,先從原型食物與211餐盤入門。

- 若你想打破疲勞,嘗試168斷食或調整睡眠品質。

- 想讓身體更堅強?按部就班加入Zone 2有氧、HIIT和重量訓練。

- 更重要的,是用屬靈眼光看見:上帝創造一切美好,盼我們活出健康、活出喜樂、並榮耀祂的名。

讓我們一起踏上這段「活出健康,享受生活,並以基督為中心」的旅程,並在每一天都更深體會上帝的恩典與愛!

撰文 | 大衛醫生

以福音為中心,整合健康科學、信仰真理與生活實踐,陪伴大家在身心靈各方面更加成長與蒙福。